La adolescencia no termina al cumplir 18 años ni se apaga al cerrar la veintena. Un nuevo trabajo de neurociencia, basado en un amplio conjunto de resonancias de personas desde el nacimiento hasta edades avanzadas, dibuja un patrón de desarrollo cerebral con cuatro puntos de inflexión muy claros —en torno a los 9, 32, 66 y 83 años— y sugiere que la gran reorganización de las conexiones del cerebro humano se prolonga hasta bien entrada la treintena. El hallazgo no redefine lo legal ni lo sanitario, pero sí matiza nuestras expectativas: la arquitectura de las redes cerebrales sigue afinándose más tiempo del que se creía.

Qué significa que la “adolescencia cerebral” llegue hasta los 32

Hablar de “adolescencia” a los 30 no pretende rebajar responsabilidades ni infantilizar a nadie. Lo que se observa es que, a nivel de cableado cerebral —la materia blanca que conecta regiones—, el cerebro continúa reorganizando y optimizando sus rutas de comunicación hasta alrededor de los 32 años. Es el momento en el que, de media, se registra el salto topológico más intenso de toda la vida: las redes pasan a un patrón más estable y eficiente, propio de la adultez.

La idea encaja con evidencias previas: la corteza prefrontal, clave para planificar, priorizar, autocontrolar y tomar decisiones, madura lentamente; los procesos de mielinización (la “aislación” que acelera la conducción nerviosa) y la poda sináptica (eliminar conexiones poco usadas para reforzar circuitos útiles) se extienden bien más allá de los 20. Lo novedoso ahora es el mapa por etapas y la claridad de sus cortes.

Las cuatro edades charnela del cerebro

- ≈ 9 años: el paso de la infancia a una adolescencia propiamente cerebral. Tras un crecimiento vertiginoso, el cerebro empieza a especializar sus redes y a ganar eficiencia. No extraña que coincida con saltos en lectura avanzada, abstracción y autonomía.

- ≈ 32 años: el gran “clic”. Se consolidan rutas de comunicación más robustas y compartimentadas, lo que se traduce —en promedio— en mayor estabilidad de funciones ejecutivas y rasgos de personalidad. No es que antes “no se pueda” decidir bien; es que el sistema termina de asentarse.

- ≈ 66 años: arranca un envejecimiento temprano del cableado. La integridad de las conexiones a larga distancia empieza a disminuir de forma gradual. Hábitos de vida, salud vascular, sueño, estímulo intelectual y relaciones sociales marcan diferencias.

- ≈ 83 años: se intensifica el aislamiento entre redes. Aumenta la dependencia de circuitos locales y se explica por qué algunas capacidades se mantienen mejor que otras. La reserva cognitiva acumulada a lo largo de la vida cobra un papel decisivo.

Conviene insistir en que hablamos de promedios poblacionales: hay personas que maduran antes o después, cerebros que envejecen más lento o más rápido y trayectorias afectadas por genética, educación, entorno, estrés, ejercicio, enfermedades o medicación.

Cómo se ha trazado este mapa

El análisis se apoya en resonancia magnética de difusión, una técnica que permite inferir la arquitectura de fibras siguiendo el movimiento microscópico del agua. Con miles de exploraciones a lo largo de todo el arco vital, se reconstruye la topología de las redes —cómo se conectan entre sí— y se detectan cambios de organización que no dependen de una sola región, sino del sistema en su conjunto.

No se trata de medir “inteligencia” o “madurez” en una escala lineal; se trata de ver cómo cambian las autopistas cerebrales y cuándo esos cambios son más pronunciados. La potencia del estudio está en el tamaño de la muestra y en su cobertura por edades, que permite comparar etapas con una precisión inédita.

Implicaciones prácticas: de la escuela al trabajo (y vuelta)

- Educación y formación continua. Si el cerebro culmina su gran reorganización hacia los 32, tiene sentido aprovechar la veintena y la treintena temprana para consolidar habilidades complejas: análisis, planificación, liderazgo, pensamiento crítico, idiomas o competencias técnicas avanzadas. La idea de “aprender solo en la juventud” se queda corta: el cerebro agradece retos exigentes durante más tiempo.

- Salud mental. Muchas patologías debutan en la adolescencia y en la adultez joven. Al entender que la plasticidad y la vulnerabilidad del sistema persisten hasta la treintena, cobran fuerza estrategias de prevención, detección temprana y apoyo que no corten en seco al salir de la universidad.

- Políticas públicas. La planificación social puede flexibilizar transiciones a la autonomía (empleo, vivienda, fiscalidad) y acompañar a quienes alinean tarde estudios, trabajo y vida independiente. No se trata de crear nuevas categorías legales, sino de entender que las trayectorias vitales son más diversas de lo que asumían los modelos del siglo XX.

- Empresa y talento. En un mercado que exige recualificación constante, el dato es una buena noticia: hay margen biológico para especializarse o cambiar de rumbo profesional en la treintena sin cargar con el estigma de “demasiado tarde”. Invertir en formación in-company rinde tanto o más en esa franja.

Lo que cambia (y lo que no)

- No cambia la ley. Seguir madurando por dentro a los 30 no convierte a nadie en “adolescente” legal. La mayoría de edad, los derechos y las obligaciones no se mueven por un hallazgo neurobiológico. Lo que sí cambia es la narrativa: podemos dejar de pensar en los 18 o los 21 como “líneas rojas” del desarrollo mental.

- Cambia la mirada educativa y sanitaria. Las ventanas de oportunidad para aprender y para prevenir problemas emocionales y conductuales se alargan. Esto no obliga a rediseñar de arriba abajo los sistemas, pero sí invita a ajustar apoyos y recursos.

- Cambia el diálogo social. La veintena deja de verse como un terreno donde “ya estaba todo decidido”. El cerebro no cierra por reforma al cumplir 25; sigue puliendo su arquitectura, y eso ayuda a explicar por qué muchas personas despegan profesional o vitalmente en la treintena.

Consejos con base científica (y sentido común)

- Sueño de calidad. El descanso es el gran mantenimiento del sistema nervioso.

- Ejercicio regular. Mejora la salud vascular, clave para nutrir las redes cerebrales.

- Aprendizaje exigente. Retos reales, proyectos complejos, idiomas, música, programación… estimulan vías y refuerzan conexiones.

- Vínculos sociales. La interacción de calidad protege al cerebro y amortigua el estrés.

- Gestión del estrés. Rutinas, pausas y apoyo emocional sostienen la plasticidad.

Un cerebro en cinco etapas

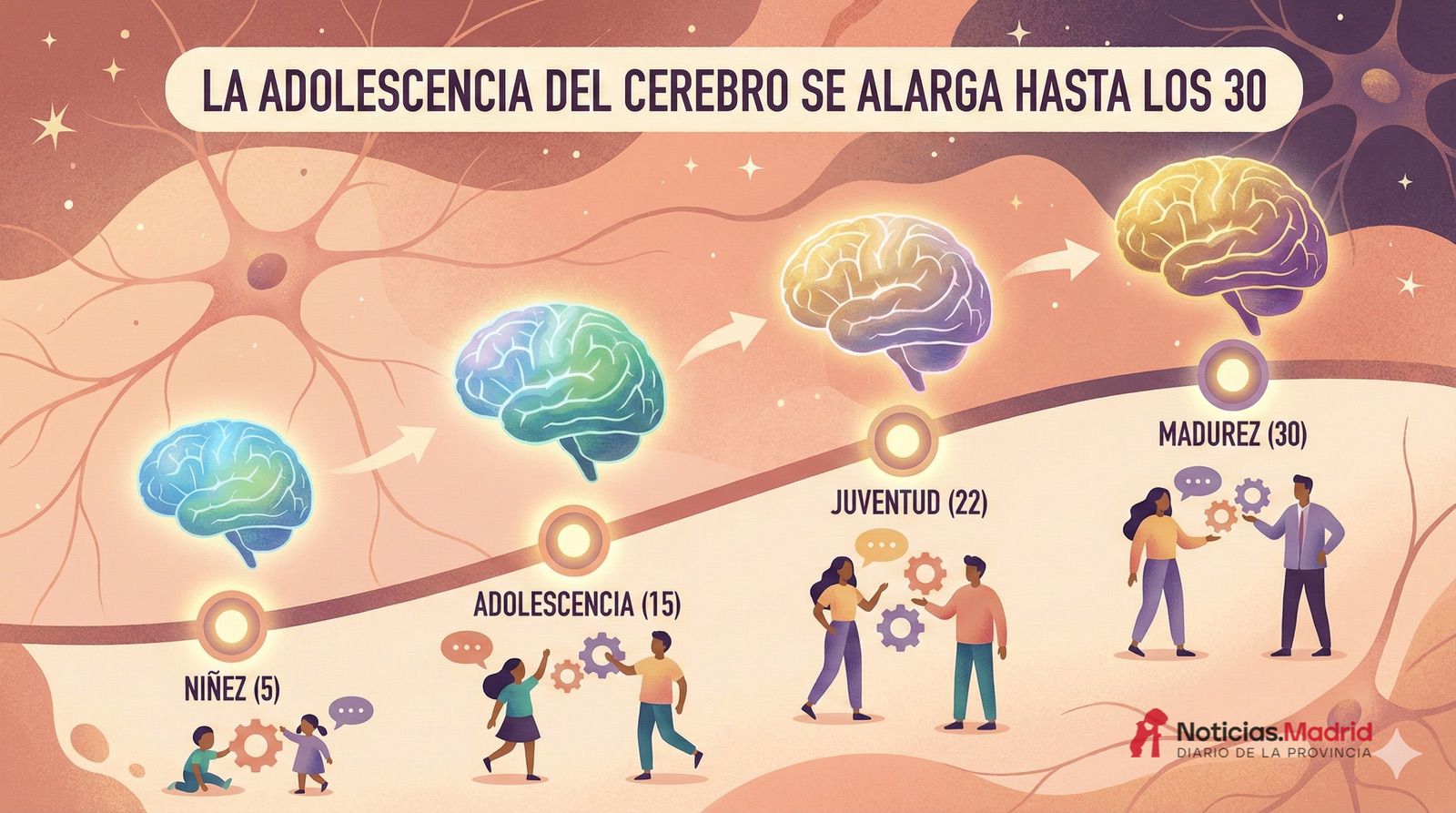

Si hubiera que resumir la propuesta en una frase, sería esta: el cerebro humano no avanza en línea recta, sino en eras separadas por grandes reajustes. Infancia (0–9), adolescencia cerebral (9–32), adultez estable (32–66), envejecimiento temprano (66–83) y envejecimiento tardío (83 en adelante). Conocer ese reloj interno no nos encierra en etiquetas, pero afina la forma de educar, acompañar, trabajar y cuidarnos.

La conclusión es tan simple como poderosa: madurar lleva tiempo. Y entenderlo no retrasa la vida; la mejora.