Un equipo internacional de científicos ha dado un paso que hace apenas unos años sonaba a ciencia ficción: han construido una sola “neurona” artificial capaz de imitar con gran precisión la actividad eléctrica de distintas zonas del cerebro. El dispositivo, bautizado como transneurona, reproduce los pulsos de neuronas reales de macaco implicadas en visión, planificación y movimiento, y ajusta su comportamiento en tiempo real según los estímulos que recibe.

El trabajo, liderado por la Universidad de Loughborough (Reino Unido) en colaboración con el Instituto Salk y la Universidad del Sur de California (USC), se ha publicado en la revista Nature Communications y se inscribe de lleno en el campo de la computación neuromórfica, que busca construir hardware que funcione de forma más parecida al cerebro humano que a un ordenador tradicional.

De la neurona artificial “fija” a la transneurona “camaleón”

Las neuronas artificiales no son nuevas. Desde hace años, distintas líneas de investigación han conseguido circuitos que generan pulsos eléctricos similares a los de una célula nerviosa. Pero casi siempre con una limitación importante: cada dispositivo se diseña para una función muy concreta.

La transneurona presentada ahora cambia ese paradigma. En lugar de estar “atada” a un solo tipo de comportamiento, puede adoptar dinámicas propias de diferentes neuronas biológicas ajustando parámetros puramente eléctricos, como la tensión aplicada, la resistencia de carga o la temperatura de funcionamiento.

En la práctica, esto significa que un único chip puede comportarse, según se configure, como:

- una neurona de la corteza visual, que responde a estímulos sensoriales;

- una neurona de áreas motoras, implicada en el control del movimiento;

- o una neurona premotora, que participa en la preparación de la acción y muestra patrones de disparo en ráfagas.

Esa versatilidad es lo que lleva a los autores a hablar de transneurona: un dispositivo “transfuncional” capaz de cruzar fronteras entre funciones cerebrales distintas sin necesidad de rediseñar el hardware.

Copiando los pulsos del cerebro del macaco

Para comprobar hasta qué punto su neurona artificial se parecía a una real, los investigadores recurrieron a un modelo clásico de neurociencia: registros de actividad en la corteza de macacos. En concreto, utilizaron datos de neuronas individuales en tres zonas clave del cerebro:

- el área temporal media (MT), relacionada con el procesamiento visual del movimiento;

- la región de alcance parietal (PRR), que interviene en el control de movimientos dirigidos de brazo y mano;

- y la corteza premotora (PM), asociada a la preparación de movimientos y caracterizada por disparos en ráfagas.

A continuación, alimentaron la transneurona con señales eléctricas equivalentes y compararon sus pulsos de salida con los patrones registrados en el cerebro del animal. Ajustando los parámetros del circuito, el dispositivo fue capaz de reproducir patrones de disparo muy diversos —más regulares, más irregulares o en ráfagas— con un grado de coincidencia que en algunos casos alcanzó entre el 70 % y el 100 % de similitud estadística con las neuronas biológicas.

No se trata solo de que los pulsos “se parezcan” visualmente. Los investigadores analizaron propiedades como la distribución de intervalos entre disparos, el nivel de irregularidad o la transición entre etapas de actividad intensa y silencio. La transneurona fue capaz de situarse en los mismos “regímenes dinámicos” que las neuronas vivas, algo esencial si se pretende que futuros chips reproduzcan procesos cerebrales de manera realista.

Más que imitar: computar como el cerebro

Uno de los aspectos más llamativos del trabajo es que la transneurona no se limita a copiar patrones pregrabados, sino que procesa la información de manera similar a cómo lo hace una neurona real.

Cuando los científicos cambiaron la intensidad o la forma del estímulo de entrada, el ritmo de disparo del dispositivo se modificó en consecuencia: acelerándose, ralentizándose o entrando en patrones más caóticos. Y cuando aplicaron dos señales a la vez, la respuesta de la transneurona dependió de la sincronía entre ellas, actuando como un detector de fase. En sistemas artificiales convencionales, este tipo de operaciones suele requerir varias neuronas conectadas entre sí.

En términos sencillos, la transneurona no solo reproduce una “grabación” del cerebro: responde, integra y transforma la información, lo que la acerca al tipo de cómputo distribuido y altamente eficiente que caracteriza a los sistemas nerviosos biológicos.

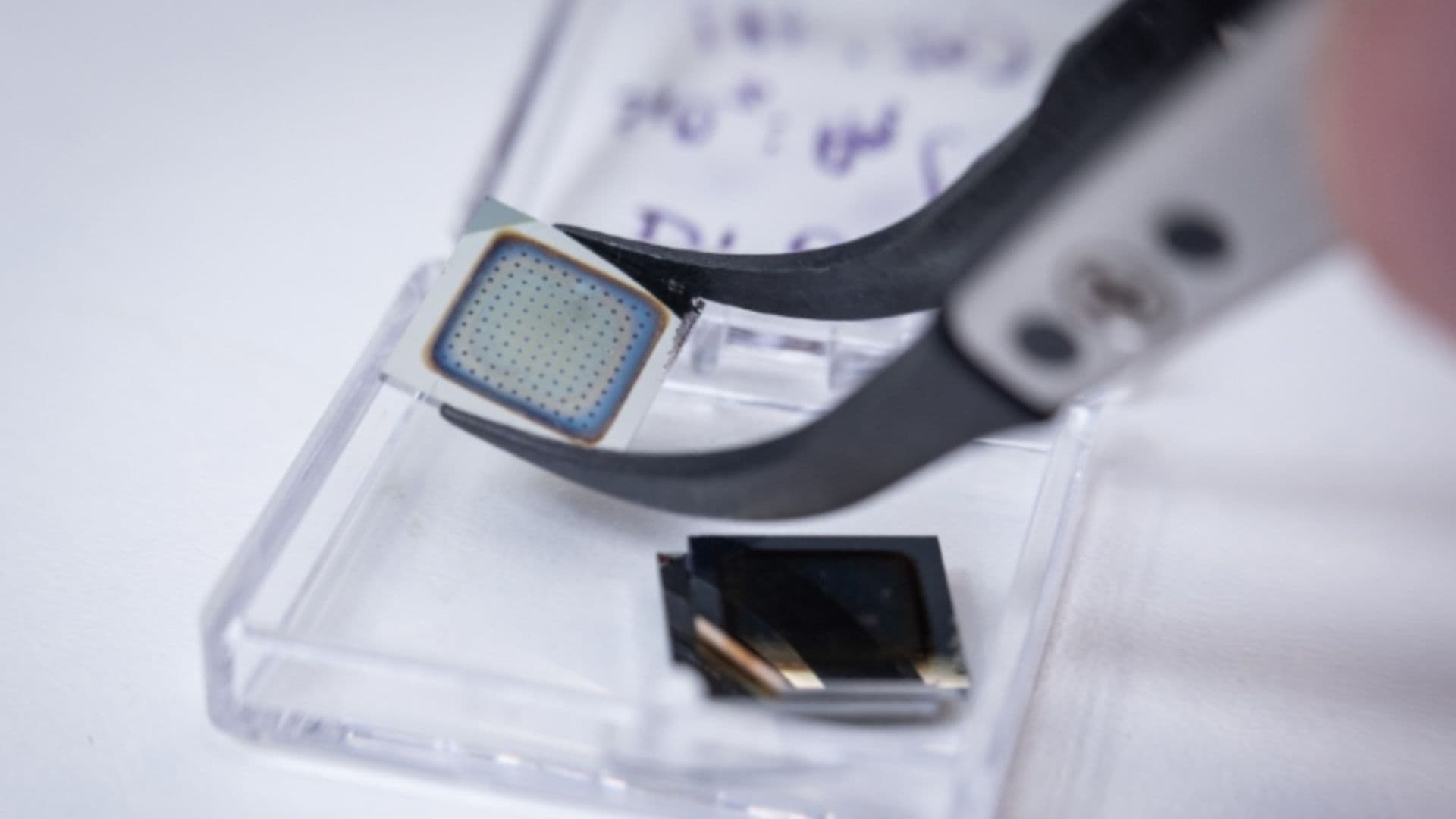

El corazón del invento: un memristor a escala nanométrica

La clave física de este comportamiento reside en un componente llamado memristor. Se trata de un dispositivo a escala nanométrica cuya resistencia eléctrica no es fija, sino que depende de la historia de corriente que ha atravesado el material. Es decir, puede “recordar” estímulos previos, una propiedad extremadamente útil para emular procesos de aprendizaje y adaptación.

En la transneurona, el memristor está formado por átomos de plata que crean y rompen diminutos puentes conductores en el interior del chip. Cuando el voltaje supera ciertos umbrales, esos filamentos se forman o se deshacen, generando pulsos de corriente que se asemejan a los potenciales de acción de una neurona.

Variar la temperatura, el voltaje o la resistencia externa permite que el sistema explore diferentes regímenes de disparo, desde pulsos muy regulares hasta patrones altamente estocásticos. Esa riqueza dinámica es la que permite que un solo dispositivo imite a múltiples tipos de neuronas, sin necesidad de recurrir a software complejo ni a redes de miles de unidades.

Hacia un “córtex en un chip” y robots con sistema nervioso artificial

El siguiente paso que plantea el equipo es conectar muchas de estas transneuronas para construir algo así como un “córtex en un chip”: una red de hardware capaz de integrar información sensorial, tomar decisiones sencillas y coordinar movimientos de forma autónoma.

Si se logra escalar la tecnología, los investigadores ven varias aplicaciones posibles:

- Robots con sensibilidad mejorada

Sensores basados en transneuronas podrían responder directamente a presión, temperatura u otros estímulos físicos, generando patrones de actividad muy parecidos a los del sistema nervioso. Esto haría que el movimiento de robots y prótesis fuese más fluido y natural, adaptándose en tiempo real al entorno. - Computación de ultra bajo consumo

Al integrar cómputo y memoria en el mismo componente, los memristores evitan el tráfico constante de datos entre procesador y memoria típica de los ordenadores actuales. Eso abre la puerta a chips especializados, muy rápidos y con un consumo energético mucho menor, especialmente útiles en el borde de la red (vehículos autónomos, dispositivos médicos implantables, robots de campo). - Interfaces cerebro–máquina y estudio de la conciencia

Una electrónica que dispare y procese señales como el tejido nervioso podría servir en el futuro para crear mejores interfaces con el sistema nervioso humano, ayudar a restaurar funciones perdidas o permitir experimentos más controlados sobre cómo surge la conciencia a partir de redes de neuronas.

Ciencia real, no robots “con alma” (de momento)

Pese al tono futurista de algunas declaraciones, los propios autores insisten en que se trata de un avance básico, pero aún limitado. Por ahora solo se ha demostrado el funcionamiento de transneuronas individuales o de pequeños montajes, muy lejos de los miles de millones de neuronas que forman un cerebro humano.

Además, poder imitar con precisión los pulsos de neuronas reales no significa haber creado conciencia ni emociones. Lo que se vislumbra es hardware más cercano a la lógica del cerebro, capaz de aprender y adaptarse con menos recursos, y que podría transformar tanto la robótica como la inteligencia artificial si logra integrarse en sistemas más grandes y fiables.

Aun así, el trabajo marca un punto de inflexión. Hasta hace poco, la frontera entre “simular” el cerebro en software y “construirlo” en hardware parecía clara. La transneurona la difumina: ya no se trata solo de ejecutar modelos neuronales sobre un chip genérico, sino de diseñar chips cuyo propio comportamiento físico se parezca al de las neuronas biológicas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente una transneurona y en qué se diferencia de una neurona artificial tradicional?

Una transneurona es un tipo de neurona artificial basada en memristores capaz de cambiar de comportamiento dinámico ajustando parámetros eléctricos. A diferencia de muchas neuronas artificiales clásicas, que se diseñan para un único tipo de respuesta, una transneurona puede imitar distintos tipos de neuronas cerebrales (visuales, motoras, premotoras) simplemente variando voltaje, resistencia o temperatura, sin rediseñar el hardware.

¿Significa este avance que los robots tendrán conciencia similar a la humana en poco tiempo?

No. El estudio describe el comportamiento de neuronas individuales y, como mucho, pequeños circuitos. La conciencia humana surge de la interacción de miles de millones de neuronas en redes complejas que todavía no se comprenden del todo. Lo que sí apunta este trabajo es a robots con sistemas nerviosos artificiales más adaptativos, capaces de percibir mejor su entorno y reaccionar de forma más flexible y eficiente.

¿Cómo funciona un memristor y por qué es tan importante para estos chips neuromórficos?

El memristor es un componente cuya resistencia cambia según la corriente que ha pasado por él, de modo que “recuerda” la historia de estímulos. En la transneurona, esos cambios se producen por la formación y ruptura de diminutos filamentos de átomos de plata. Esta memoria física permite que el dispositivo genere pulsos y patrones de actividad dependientes de experiencias previas, algo clave para emular procesos cerebrales como el aprendizaje y la adaptación.

¿Cuándo podría llegar esta tecnología a robots comerciales o aplicaciones médicas?

Es difícil dar fechas. Hoy por hoy estamos ante un resultado de laboratorio, con dispositivos experimentales y un fuerte componente de investigación básica. Antes de ver transneuronas en productos comerciales será necesario demostrar que pueden fabricarse en grandes cantidades, que son fiables durante largos periodos y que se integran bien con la electrónica existente. En un escenario optimista, podrían empezar a verse aplicaciones especializadas en una o dos décadas.

Fuentes:

Nature Communications; Loughborough University; Salk Institute; University of Southern California; TechXplore; Interesting Engineering; VietnamPlus. vía: interesting engineering